今月も行いました社内研修。

最近は社員が増えたこともあり本社屋では入りきらず、近くの青少年会館を借りています。

さて、今回の社内研修では労務管理のI田課長から、

社内規則と賃金規程の改正にあたり、その説明をいただいたほか、

CSR推進担当のS峨さんから身近なエコマークのお話、

そして最後は代表塩原のファシリテーションによる「SDGs Xゲーム」を行いました。

I田課長からは主に今回の改正の説明と、休日出勤の振り替えについてお話がありました。

休日出勤の振り替えについては振替休日と代休がありますが、

私はその両者で賃金の規程が異なるということを、正確には把握していなかったので勉強になりました。

代休だと休日出勤扱いとなり125%増で計算されるそうです。

I田課長からは「この会社は就業規則を見ない人が多い」と軽くお叱りを受け、今後はちゃんと意識しながら業務にあたろうと思いました。

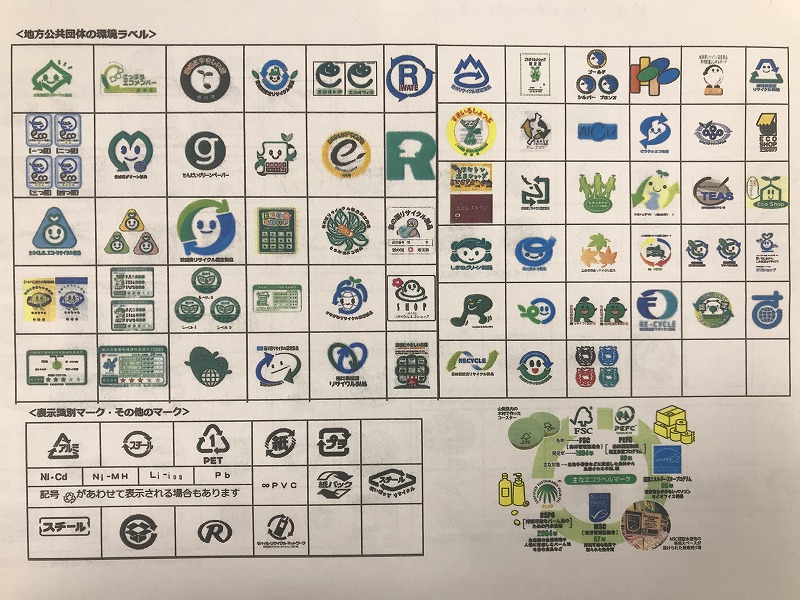

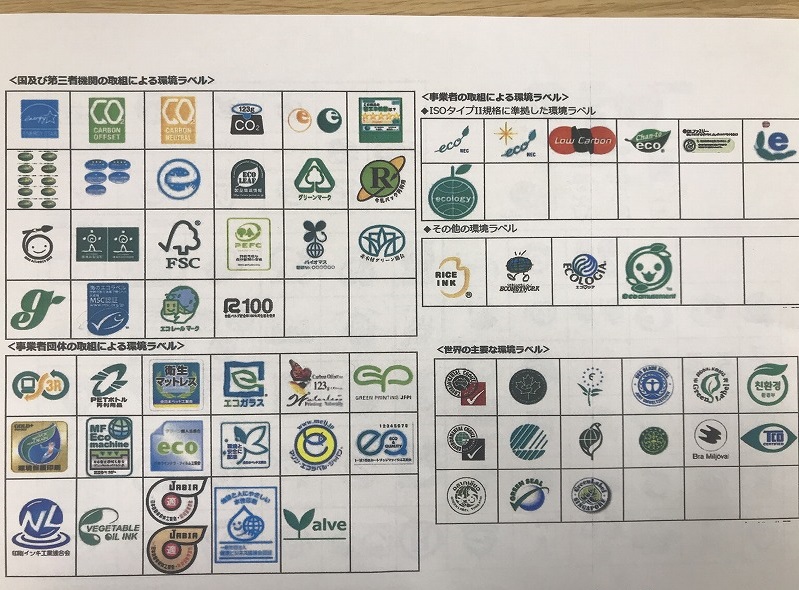

S峨さんからは、先日開催した社内バザーの報告と身近にあるエコマークの紹介がありました。

バザーでは社員が使わなくなった服や子供用品などを持ち寄って、社内販売しました。

なかなかの盛況だったようで、収益金は全額台風被害の義援金といたしました。

エコマークと一言に行っても、探してみると身の回りにたくさんあります。

写真は今回の研修の資料ですが、これだけたくさんあるんですね。今度何か買うときは探してみます。

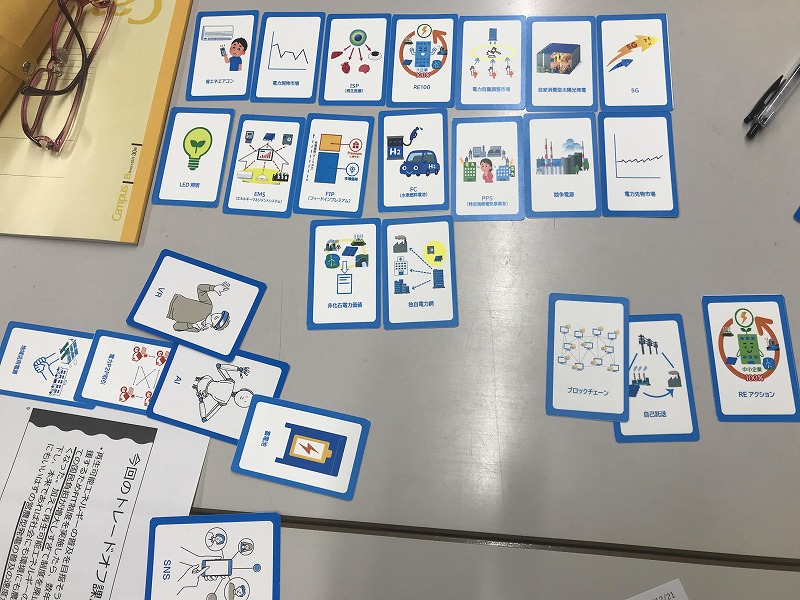

最後に行ったSDGs X(クロス)ゲームは金沢工業大学が開発したSDGsのカードゲームで、

正式には『THE SDGs Action cardgame 「X」』と言うそうです。

カードは「トレードオフ」と「リソース」の2種類があり、

トレードオフカードはSDGsの17のゴールにちなんだ事業を行うことで得られる利益とその対価が描かれ、

例えば「発展途上国の農家に出資をして生産能力を向上させ、貧困の解決に貢献したが、

一方で他の出資を受けていない農家は、農作物の単価が下落し失業した」といったものです。

対してリソースカードはこのトレードオフの問題を解決するAIやロボットといった技術や製品、サービスなどが描かれています。

ゲームは、お題としてトレードオフカードが出され、その解決に手持ちのリソースカードを使って、

どんな解決策があるかを複数人のグループで議論します。

今回はスマートブルーらしく次のようなお題が出されました。

「FIT制度により再生可能エネルギーは普及してきているが、一方で再エネ賦課金による国民負担は増大している。

加えて、ソーラーシェアリングの普及速度が鈍化してきている」

実にリアルなお題ですね。

ゲームとはいえ、スマートブルー社員はこのお題にどう立ち向かったのでしょうか。

4~5人構成のグループが6つあり、中には新種の作物を開発してソーラーシェアリングで育てるや、

タピオカを育ててブームに乗るといった奇抜で斬新なアイディアもありましたが、

私たちのグループは無難な現に起こりつつあることに則して議論しました。

ソーラーシェアリングは農地に設置するという特性から、地域との結びつきが強固です。

それを活かし、発電した電気をその地域内で消費する地産地消を念頭に、

電気のP2P取引も取り入れ、地域内での電気を効率よく供給し消費するだけでなく、

ソーラーシェアリングで発電した電気が主力電源となる地産地消モデルを考えました。

太陽光発電の発電能力は天候に大きく左右され、夜間は発電しません。

地域の消費場所も一般家庭や病院、学校、スーパー、コンビニ、工場などなどと多種多様で、

電気の使用形態が異なる各需要場所に、安定的に電気を供給することは現状の太陽光発電では難しいです。

そこでAIを活用し、ビッグデータからその日の発電量と各需要場所の必要電力量を予測し、各需要場所に最適な電力を送る。

雨や夜間で発電量が十分でないときは、あらかじめ蓄電池に貯めておくほか、他のエネルギーで賄います。

これにより、ソーラーシェアリングで発電した電気を主力電源とする地産地消モデルの出来上がりです。

と、議論がまとまったのはいいのですが、最後の社員による投票では残念ながら勝てず、、お蔵入りとなりそうです。

今回はゲームという形でしたが、このお題は実際に今直面している課題です。

現実では来年以降のFIT制度の改正でソーラーシェアリングは「地域活用電源」とされ、

防災機能を前提条件とするなど地域と共存していく案が、経産省で絶賛議論されています。

今後どのように変化していくにしても、社員一人一人が問題意識を持って議論することが大事だと感じました。