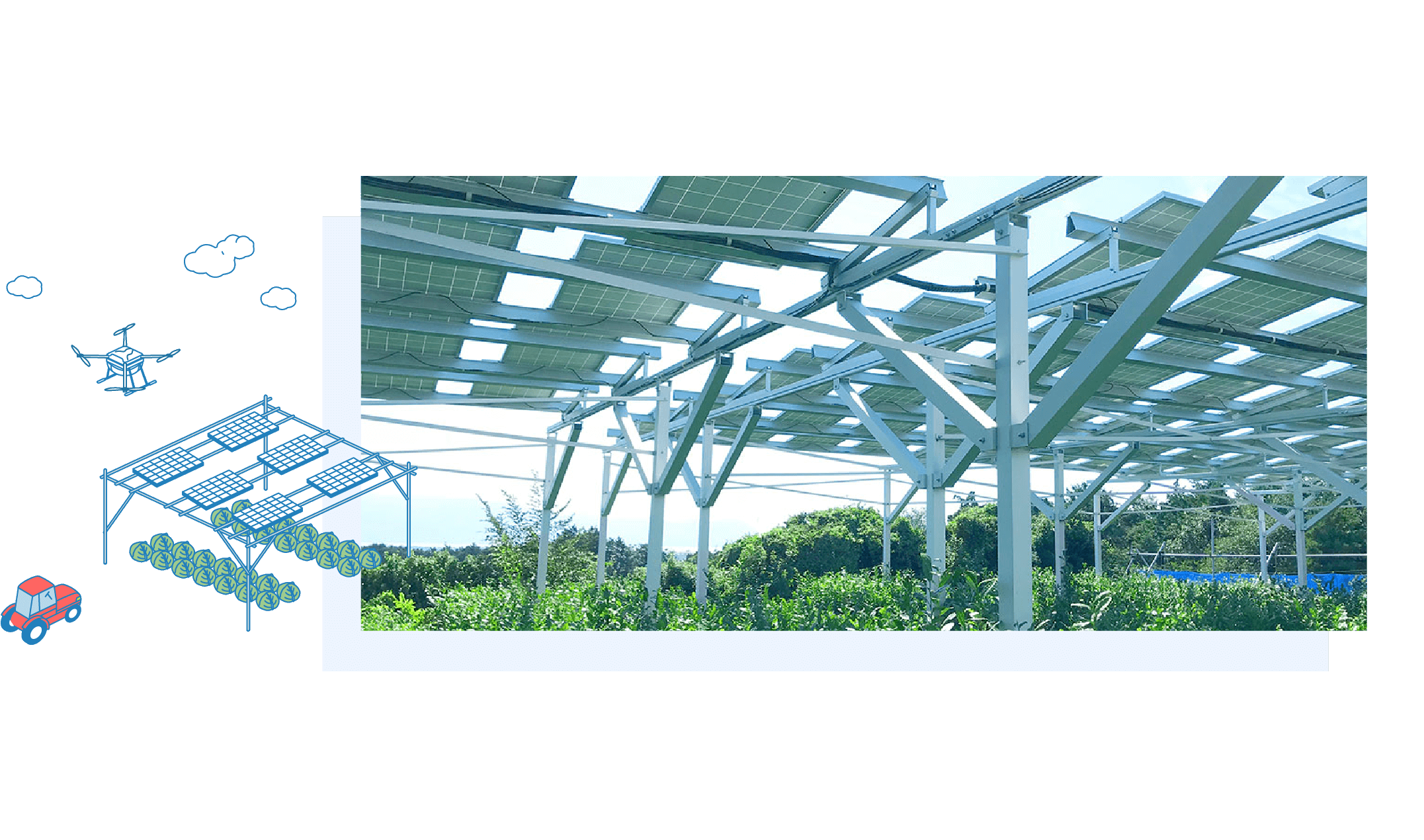

ソーラーシェアリングについて

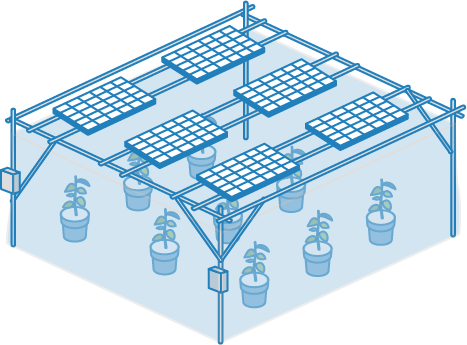

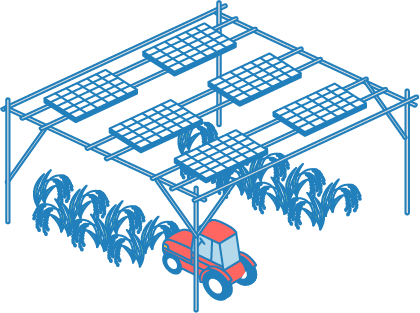

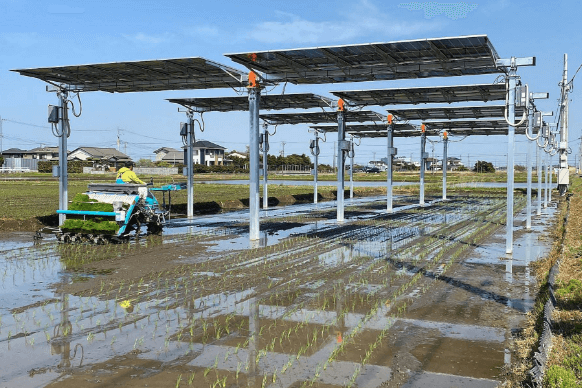

「ソーラーシェアリング」とは、農地に支柱で支えられた架台を立て、その上に太陽光パネルを設置して農業と太陽光発電を両立する事業です。

営農型太陽光発電とも呼ばれ、当初は個人農業による導入が進み、太陽光発電の売電収入が農家の安定経営に寄与してきました。

現在は、自治体や企業による脱炭素、自家消費、地方創生といった視点での導入が活発化しています。

作物には、光飽和点という植物の光合成における光の吸収量には限界点があり、限界点以上の光は吸収されずかえって悪影響をもたらすことがあるという特性を応用し、作物にとって余分な太陽光を太陽光発電に活かすという考え方がソーラーシェアリングの基本概念です。光飽和点は作物によって異なり、作物ごとに適切な日照量を確保するために、太陽光パネルは間隔を空けて設置したり、逆に太陽光を極力遮るように密集させて設置したりします。

農業と太陽光発電という一見相容れない両者を組み合わせたソーラーシェアリングは、脱炭素や再エネ導入拡大を目指す日本において、限られた国土を最大限に有効活用し、食とエネルギーの地産地消を進め、農業とエネルギーの問題を改善に導く方法として大きなポテンシャルを秘めています。

なぜ、いまソーラーシェアリングなのか

今、ソーラーシェアリングに普及拡大の兆しが見え始めています。

ソーラーシェアリングは2013年3月に農林水産省から設置が認められて以降、個人農家による導入が進められてきましたが、近年は地方自治体や企業の活用が増加しています。

その背景には、深刻さを増す日本の農業の問題、脱炭素、再エネの推進、導入事例の増加があげられます。

日本の農業が抱える問題の解決策として

農家の高齢化と減少、後継者不足、耕作放棄地の増加、農地面積の減少、収入の減少、食料自給率の低さ等々、日本の農業が抱える問題は多く、そしてそのどれもが社会問題化するほど深刻で、産業構造の欠陥を表しています。ソーラーシェアリングが認められた2013年以降も、これら農業の問題は増大し続けています。

そんななかにあってソーラーシェアリングはその誕生から年月が経ち、安定した売電収入による収入の増加や後継者の確保、耕作放棄地の解消、農地の保全といった面で一定の成果を挙げています。

個人農家を中心に広がってきたソーラーシェアリングの利点が見える形で現れ始め、浸透してきていることで、より大きな資本を持つ企業や自治体が着目し、農業問題の解決策の1つとして積極的にソーラーシェアリングを推進しています。

ソーラーシェアリングの成果

- 安定した売電収入による収入の増加

- 後継者の確保

- 耕作放棄地の解消

- 農地の保全

- 地方における再エネ価値の創出

政府主導による脱炭素・再エネの推進

2020年10月の2050年カーボンニュートラル宣言以降、温室効果ガスの排出削減と太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーのさらなる導入拡大は、日本の至上命題となりました。ソーラーシェアリングもカーボンニュートラルを実現するための重要戦略の1つとして位置づけられ、補助金などの助成制度の整備、農林水産省や環境省における導入支援の拡充など、導入しやすい環境が政府によって整えられています。

脱炭素の文脈でソーラーシェアリングに期待されていることは、地方における農業の活性化と再エネを起点とした地域振興です。農業が主役のソーラーシェアリングだからこそ、地域と密接に結びついた脱炭素が実現できます。

導入事例の増加

ソーラーシェアリングは2013年の認可以降、右肩上がりで増加しています。農林水産省の令和4年の最新報告によると、令和2年度末の農地転用許可実績は累計で約3,500件、年平均50%の増加率(前年度対比)です。栽培されている作物も米や麦、野菜、果樹、観賞用植物と多種多様で、現在まで豊富な事例が積上げられています。

中には、ソーラーシェアリングの架台を二次利用してビニールハウス化したり、水耕栽培を行う事例など付加価値をプラスした先行事例もあり、ソーラーシェアリングの導入を検討している事業者にとって、当初よりも格段に選択の幅が広がっています。

ソーラーシェアリングの「メリット・デメリット」

ソーラーシェアリングは農地を農地のまま活かし、再エネ電力も生み出すことで脱炭素や地方創生、耕作放棄地の解消などのメリットがあります。デメリットとしては、通常の太陽光発電に比べ割高であること、作物によっては営農効率が落ちる場合があります。

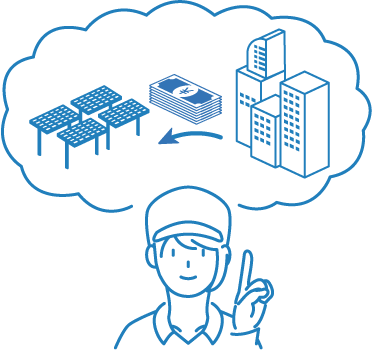

都市圏からの投資を呼び込む

ソーラーシェアリングは農業に再エネという新たな付加価値をもたらす事業です。昨今の脱炭素の潮流から、企業による再エネへの投資は活発化しており、再エネを調達したい企業の投資を呼び込みます。

耕作放棄地の増加や農豪従事者の高齢化・不足といった問題を、農業と再エネで解決に導き地方創生に貢献します。

農業をしながら脱炭素に貢献

ソーラーシェアリングで得られる電力は、太陽光由来の100%再生可能エネルギーです。トラクターや隣接する工場などの電源として活用すれば、農作業や企業活動の脱炭素化を図れます。

将来的には、農業という付加価値を付けた環境価値取引も考えられます。

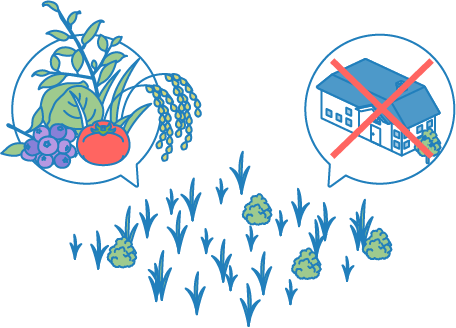

休耕地、耕作放棄地の有効活用(特に青地)

農地の中には、宅地や雑種地などに転用できない農地、通称青地と呼ばれる農地が多数存在します。しかし、ソーラーシェアリングは条件が合えば青地での導入も可能です。

転用できず扱いに困っていた農地や、農閑期に遊ばせている農地でも、自らソーラーシェアリングを行うことでの売電収入や貸出しによって賃貸料を得られるなど、有効活用できます。

相場以上の耕作報酬と賃貸料

個人が所有する農地をソーラーシェアリング用地として企業に貸し出す場合、相場よりも割高な賃貸料が期待できます。耕作も請け負えば、賃貸料と耕作報酬を併せて十分な収入を得られます。

設備の二次利用により作業の効率・快適化

(防虫ネット、遮光カーテン等)

ソーラーシェアリングの設備を利用して、防虫ネットや遮光カーテンを取り付けることで、より効率の良い快適な農作業や品質の高い農作物を生産することが可能になります。

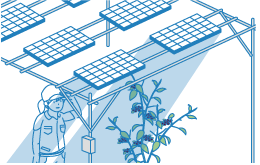

パネルの影が作物や耕作者にいい影響を

太陽光パネルの影が夏場の高温から作物や耕作者を守ります。葉焼けや高温障害を防ぐほか、生育を阻害する霜に対しても、太陽光パネルによる霜除けが期待できます。

農作業の効率は悪くなる場合がある

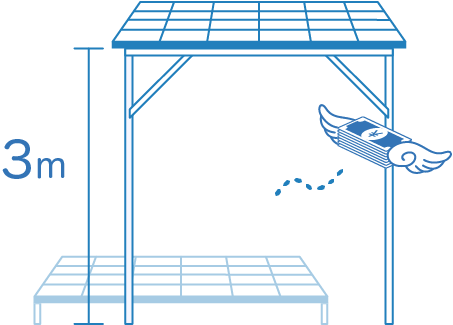

ソーラーシェアリング架台の柱と柱の間隔は5m、地上からの高さは3mを確保するので、トラクターやコンバインでの作業に大きな支障はありませんが、柱を避けて作業する必要があるため、どうしても通常の農作業より効率は悪くなります。

ただし、ハウス型のSSやポット栽培、一本脚架台で行う場合は特段問題はありません。

営農が続かないと事業が継続できない

ソーラーシェアリング事業の継続は、安定した営農の継続が大前提です。農業委員会によって営農が適切に実施されていないと判断された場合、最悪のケースとして設備の撤去命令が下ります。

そのため、事業者は長期間にわたって適切な営農ができる体制と環境について、あらかじめ営農者とよく協議を行い、不測の事態にも対応できるよう備える必要があります。

設備費用が比較的高い

ソーラーシェアリングは太陽光パネルを地上から3m程度上空に設置するため、架台の費用が一般的な太陽光発電に比べ高くなる傾向にあります。また、同じ理由で工事費も割高です。ソーラーシェアリングを導入する事業者の中には、空き地等ですでに太陽光発電を設置しているケースが少なからずありますが、その費用感でソーラーシェアリングを考えてしまうと、想像とは違う結果となってしまいます。

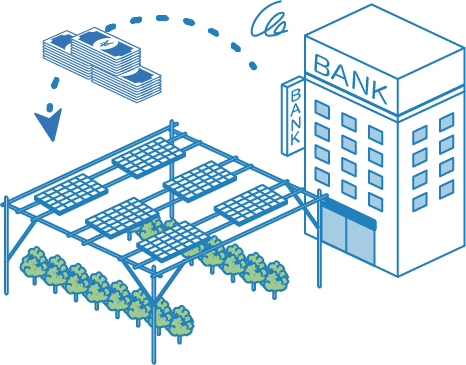

融資がつきにくい

ソーラーシェアリングは一般的に他の太陽光発電と比べ、銀行からの融資がつきにくい傾向にあります。理由はソーラーシェアリングの更新が3年と定められているためです。この他、毎年の収量報告もあり、銀行としては3年ごとに撤去の可能性がある事業に対しての担保は難しいという見解です。

ただ、近年ではソーラーシェアリングのリース契約も登場し、農林水産省の指針改定で3年の更新期限が条件を満たせば10年に延長される場合もあり、融資を受けやすい環境は整いつつあります。

ソーラーシェアリングの注意点

ソーラーシェアリングの注意点

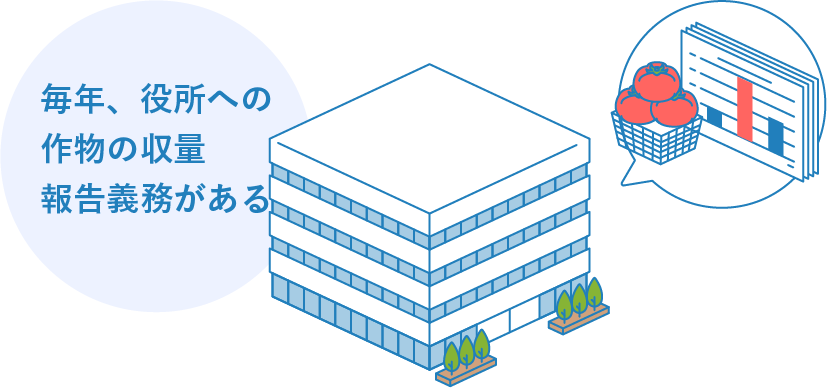

毎年の収量報告

ソーラーシェアリングはその年収穫できた作物の収量を、毎年役所に報告する必要があります。収量は周辺地域の平均から8割以上を確保することが義務付けられ、下回った場合はそれを改善しなければなりません。改善勧告を無視し続けると、最悪撤去命令が下ります。ソーラーシェアリングはあくまで農業経営の1つの方法であり、農業を疎かにすれば発電事業もそこで終了です。

作替えと販路

ソーラーシェアリングを機に転作をされる事業者は、連作の問題を避ける理由もあり、相当数おられます。影の影響を比較的受けにくい作物に変えたり、より高収入が見込める作物に変えたりと様々ですが、これまで栽培した経験のない作物への転作は、ノウハウ、経験、知識が不足している状態で耕作を始めることになるため、それ相応のリスクが伴います。販路についても申請時点で目途をつける必要があり、安定した収量を確保できる栽培計画と販路の確保が欠かせません。

地域住民の理解

ソーラーシェアリングは周りも農地という場所に設置されることが多く、ソーラーシェアリング設備の影が周辺の農地にかからないようにし、影の伸びる冬場にどうしても影がかかってしまう場合は、その農地の地主さんや耕作者の方に説明をして了承いただくことが大切です。他にも、ソーラーシェアリングというまだ十分に市民権を得てはいない事業について、よく近隣住民の方や自治体に説明をした上で納得いただくことが重要です。

太陽光投資感覚

太陽光発電用地の減少から、ソーラーシェアリングを投資目的で始めるケースが増えています。決して投資目的を否定しているわけではありませんが、一般的な太陽光発電投資とソーラーシェアリング投資を同じ扱いにはできません。耕作にかかる人件費や割高な設備費用とメンテナンス費、より多くの申請業務、そして何より 20 年間の農業と、ソーラーシェアリングでは考慮しなければならないことが多々あります。ソーラーシェアリングのメインはあくまで農業です。

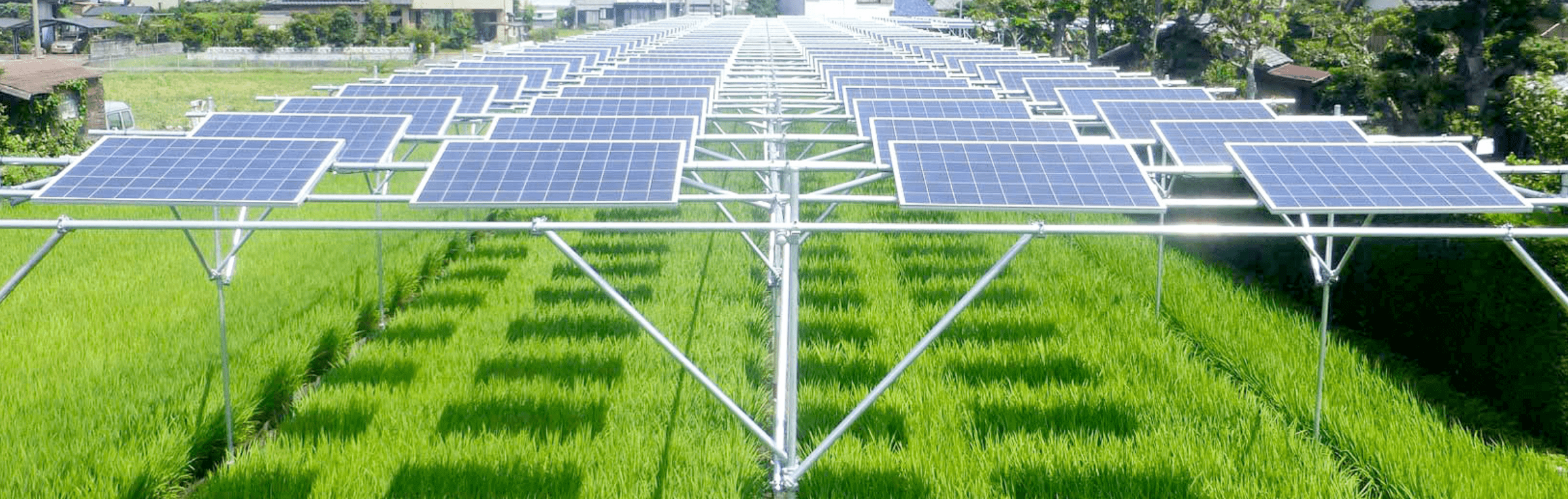

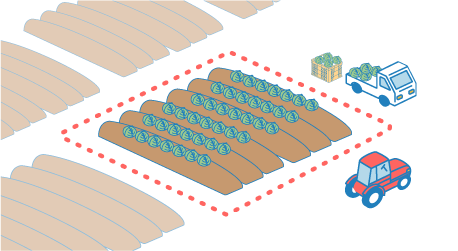

ソーラーシェアリングの作物と導入事例

弊社の事例から代表事例として、イネ・お茶・レモン・ブルーベリー・畑作の5つの作物事例をご紹介します。コンバインや茶摘採機が問題なく作業できる空間、架台を活かした防鳥ネット、点滴灌水システム、他品目栽培に対応した設計など、作物や農作業に適した設計を心がけています。

イネ

お茶

レモン

ブルーベリー

畑作

ソーラーシェアリングの申請手順

-

電力申請

ソーラーシェアリングで発電した電気を系統(送配電網)に流すための必須申請です。申請先は電力会社で低圧は1ヶ月程度、高圧以上は半年〜1年ほど要します。

-

FIT事業計画認定申請

ソーラーシェアリングの電気を売電する場合に必要な申請で、経済産業省へ申請します。売電しない場合は不要です。低圧は1ヶ月程度、高圧以上は数ヶ月〜半年ほど要します。

-

農地一時転用申請

農地法第3条・4条・5条に基づき、支柱部分のみを一時的に転用する申請です。市町村役所の農業委員会で月に一度申請受付があり、問題なければ1ヶ月で許可が下ります。

再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可(農林水産省)- 許可申請書

- 土地登記事項証明書

- 事業者登記事項証明書

- 事業者定款写し

- 収支決算書

- 公図写し

- 位置図

- 事業計画書

- 営農計画書

- 資金証明書

- レイアウト図

- 機器仕様書

- 発電シミュレーション

- 電力受給契約書写し

- 根拠となる関連データ

- 知見を有する者の意見書

-

収量報告

毎年2月にその年の単収を農業委員会に報告します。転作直後などで収量がない場合は、生育状況を報告します。報告には、知見を有する第三者の所見が必要です。

-

農地一時転用の更新申請

一時転用期間を延長するための申請です。申請書類は初回申請とほぼ同じです。一時転用期間は基本3年ですが、条件を満たせば最大10年まで延長できます。

-

ソーラーシェアリングの設置条件

ソーラーシェアリングは農地で太陽光発電ができる事業ですが、農地は農地法で利用方法が厳しく定められており、適切な設備と事業計画が不可欠です。農林水産省が通知している条件と、現場の農業委員会による判断の2軸が存在します。

農林水産省が通知している条件

- 簡易な構造で容易に撤去できる支柱であること

- 申請面積が必要最小限で適正であること

- 単収が周辺地域の平均的な単収の8割以上を維持していること

- 生産された農作物の品質に著しい劣化が生じていないこと

- パネルの角度や間隔等が、農作物の生育に適した日照量を保つ設計であること

- 支柱の高さや間隔等が、農業機械等を効率的に利用した営農のための空間が確保されていること

- 支柱の高さは最低地上高がおおむね2メートル以上であること

- 周辺農地の効率的な利用、農業用排水施設の機能等に支障を及ぼすおそれがないこと

- 設備を撤去するために必要な資金力および信用があること

- 電力系統に連系する場合は、電気事業者と連系の契約を締結する見込みがあること

- 事業者が原状回復等の措置を命じられていないこと

農地転用申請の暗黙の条件

上記の条件をすべて満たした上で、農地転用申請時には以下3つについてもすべて考慮する必要があります。これら3つの条件は、実質的な設置許可を下す農業委員会が、効率的な集約された農業を実施する上で重視しているポイントです。

集団農地の中央ではない

「一団の農地」とも言い、農地が集団的にまとまっている地域です。効率的な農業をするために、中央部での設置は認められません。端の方であれば認められる可能性があります。

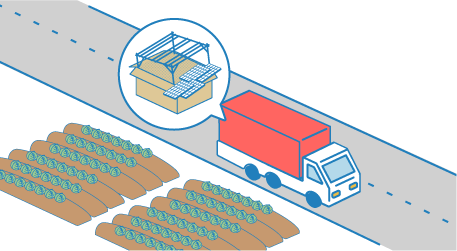

接道している

検討農地が道に接しているという条件です。道であればどんな道でも良いということではなく、太陽光パネルなどをトラックで搬入できるだけの十分な幅のある道路である必要があります。

三方農地ではない

三方農地とは接道している面以外がすべて農地で、農地に囲まれている状態を指します。集団農地と同じ概念で、効率的な農業の実施に支障が出るという考えで認められません。

ソーラーシェアリングの3つの工法

藤棚

野立て延長

一本脚

当初のソーラーシェアリングは、栽培作物に合わせて遮光率を調整しやすい藤棚型が一般的に採用され、コストを抑えられる野立て架台の脚を延長したタイプも見受けられました。しかし、近年の猛烈な雨風などの極端な気候に対して、強度面での信頼性の低さが明らかになり、また多くの建設資材を使うため資材の高騰リスクもあり、近年新たな工法や設計が求められるようになってきました。

このような背景から、現在は架台としての独立性が高く資材の量も少ない一本脚タイプが注目されるようになりました。一本脚では専用重機を使い従来より効率的に施工できるため、大規模な設備ほどコストダウンの可能性があります。

とはいえ、従来の藤棚タイプには作物に合わせた遮光率の調整が可能で、圃場全体での遮光の差が小さいこと、野立て延長タイプは施工可能な業者が多いというメリットがそれぞれあり、作物や圃場の特性、営農環境などを総合的に考慮した上での選択が適切です。

ソーラーシェアリングの現状と

スマートブルーのソーラーシェアリング

スマートブルー株式会社

代表取締役 塩原太一郎

メガソーラー(シェアリング)の功罪

2012年に再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まって以降、それまで住宅の屋根に設置するタイプがほとんどだった太陽光発電は、土地に敷き詰めるタイプが広く普及していきました。「メガソーラー」と呼ばれる非常に大きな発電能力を持った太陽光発電も登場し、日本の再生可能エネルギーの普及や、海外からの輸入に大きく依存する日本のエネルギー事情において、貴重な国産エネルギーとして大きく貢献しています。

しかし、近年では太陽光発電用地の開発が進み、太陽光発電に適した土地が減少しています。そのため、本来では太陽光発電に向かない、あるいは設置を避けたほうがいい土地においても設置が進んでいる事実が存在します。地球に優しいエネルギーを得るために無理な開発を進めるとは、何か矛盾してはいないでしょうか。

当初、ソーラーシェアリングは1反(1000m2)-2反(2000m2)の大きさでの事例がほとんどでしたが、近年では数十ヘクタールにも及ぶ「メガソーラーシェアリング」が見受けられるようになりました。地元自治 体と企業とが協力をして元々耕作放棄地であった土地を再生し、地域の活性化につながった事業もあり、ソーラーシェアリングの成功事例として注目されています。

ただ、こうした大規模なソーラーシェアリングは、日本独特の細かく筆分けされた農地環境においては、全国どこでもできる事業とは言えません。また、メガソーラーシェアリングは規模が大きい分、事業者や耕作者、地域への恩恵は大きいですが、それに比例して責任と地域農業への影響も大きくなり有事の際のリスクも大きなものとなります。20年後にソーラーシェアリングが負の遺産とならないためにも、農業を軸にした事業計画が欠かせません。固定価格買取制度の適応を受けて、売電できる20年の期間を区切りに事業を終了し、ソーラーシェアリングを撤去する計画も考えられますが、数十ヘタールにも及ぶ設備を撤去し、元の農地の状態に戻す作業は並大抵のことではありません。

何より、事業は 20 年で終了しても農業の継続は必須です。